から脱退します。

よろしいですか?

はじめに

自分が行っている配信の中で、初心者の方から守城についての話が出ました。

大戦シリーズはゲーム性の根本が類似しているものの、ある意味でそのせいかナンバリングが変わった際に知見が引き継がれず、体系的にまとまった資料が存在しないという悩みを持たれていました。

恐らく本内容についても優れた資料があったのであろうと思いますが、個人サイトやWikiであったり、企業サイトであったり、今となってはシリーズが違うものとなってしまっていて、見付けるのは困難です。

そのため不肖ながら、簡単にですがまとめさせていただきたいと思います。

『守城の術!御覧にいれます!』(アイキャッチ)

1.守城について

守城は英傑大戦において最も重要な要素の一つです。

勝利するには相手から城ダメージを奪う事が重要ですが、多くの場合に攻城のテクニックというのはライン上げや分散のさせ方などの話であって、それは白兵の延長線上にあり「攻城という行為自体」はテクニックを捨ててプレイヤーを無防備にしてしまいます。

一方で守城は相手が出してくる難問に答えを出す行動です。なぁなぁで守ってしまうとゲーム自体が終わってしまいます。

またこの「ゲームが終わってしまう」というのには「落城して戦闘自体が終了してしまう」の他に「事実上、お互いに等しい腕(またはより上位)である場合にもう取り返せない差がある」事を表しています。

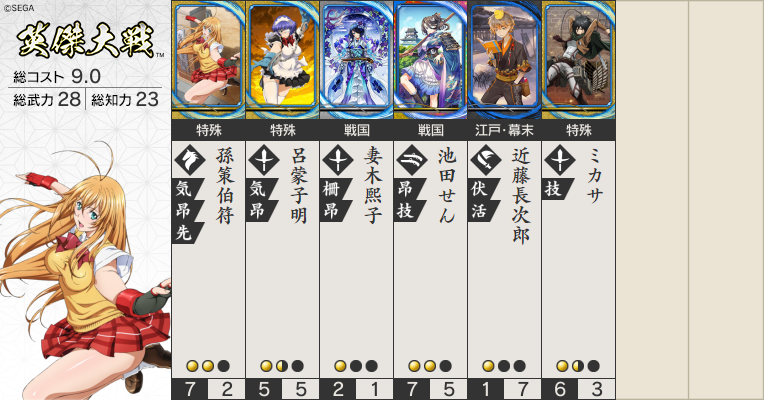

例として以下のような二つのデッキがあります。

少し前に流行ったデッキに似た形ですが、前者と後者では使う守城のテクニック・質・量は全く異なります。

上の孫策伯符・池田せんワラは、典型的なワラであり、落城勝利が締める割合は非常に低い事が予想できます。

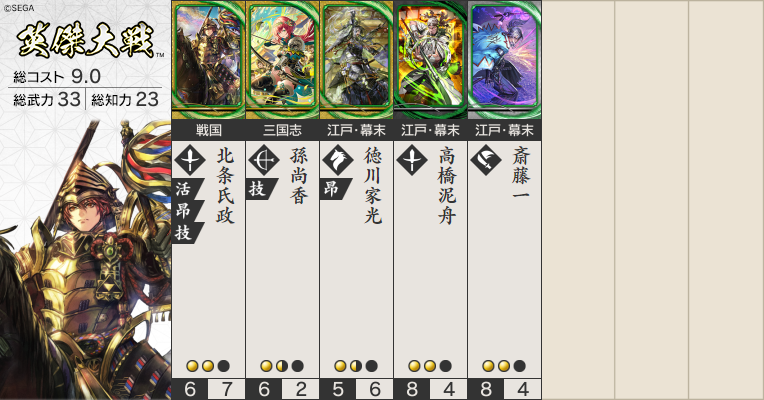

一方で土方歳三+北条氏綱の計略コンボを有する下のデッキは勝利の内でもそこそこの比率で落城勝利や、大幅に城ダメージを奪って勝利となることがあるでしょう。

つまり前者は自身で城ダメージを奪える比率が少なく、それよりも低いダメージで抑えるデッキであり、後者はある程度城ダメージを受けた場合でも計略コンボを駆使して逆転が狙えるデッキであるということです。

前者の場合、守っている最中に15コストの呂蒙子明が撤退してもそこまでのダメージではありませんが、35コスト槍の本多忠勝の攻城が入ってしまったのなら守城は失敗したように思えるでしょう。

後者は逆で、本多忠勝の攻城が2回入ったとしても(軽度に失敗ではあるもの)、士気を存分な状態でカウンター出来るのであれば致命的な損失ではありません。一方でカウンターのタイミングで平岩親吉が撤退していたのなら、そのターン攻城に向かうことは出来ないかもしれません。

つまりはデッキによって目的とする防衛対象は変わるということです。(舞踊系のデッキなら城より柵、柵より舞武将かもしれませんね)

それは英傑大戦におけるリソースである

・城ゲージ

・部隊

・流派

・士気

・戦器

・ゲーム時間

・琥軍ゲージ

・柵

・舞

等々様々です。

守城というとローテのテクニックなどに目を奪われがちですが、本章と次章ではまず前提の確認をしていきます。

2.守城の目的

本章では守城の目的を策定していきます。

ですが…英傑大戦は、無限のデッキバリエーションを持つゲームです。

ここでは筆者の考えた代表的な例を出しておくだけに留めます。

・シンプルな号令

五色の采配を核としたシンプルな号令デッキです。

このデッキではバランスよくかなりの状況に対応できる一方で、五色の采配の修正値はゲーム上極端に高いという訳ではなく、受け手側にある程度の備えがあれば落城することは少ないでしょう。部隊の撃破を狙うよりは、攻城と守城に優れた典型的な号令デッキである本デッキの守るべき対象は

城ゲージ・部隊>戦器>士気

のようになりそうです。それは士気を出し渋って城を6割取られても、それを奪い返す手段はこのデッキにそこまで多くはないためです。

・シンプルなワラ

前章でも出た孫策伯符・池田せんを筆頭にするワラデッキです。

この例では計略のほとんどを戦闘に寄せており、それも大きな武力ではなく付与された特殊な効果で戦います。

孫策伯符は流派兵種を選択することでワラの中では比較的大きな城ダメージを狙うことが出来ますが、やはりワラと城塞流派の相性も捨てきれず、多くの試合では城を割って勝つというより守って勝つ方向で試合が進むことが想像できます。

本デッキの守るべき対象は

城ゲージ>戦器>士気>部隊

のようになりそうです。

・コンボデッキ

これはコンボデッキではないのではないかと思いますが、広義の例として扱います。

薄桜鬼土方歳三は単体で使用しても武力+4とそこまで大きい修正値でなく、過去では薄桜鬼藤堂平助や関平等と共に使われた経緯があるためです。

本例では土方歳三でラインを上げて、北条氏綱で一気に武力を上げるという立ち回りを想定します。

その場合にこのデッキでは土方歳三で純粋に守るだけというのは、どうせ守城が終わる頃には効果が切れていて士気7で+4に使うのは勿体ない気がしますし、北条氏綱は守りで使える計略ではありません。そうなると根井を使って士気を安く抑えつつ、城ダメージを受けてカウンターする立ち回りが大きな部分を占めそうです。

そのような立ち回りで本デッキの守るべき対象は

部隊>士気>城ゲージ

のようになるでしょうか。

そしてこのタイプのデッキではやや特殊なリソースである「時間」を用いることがあります。

落城を狙うデッキタイプの場合に「時間」は、戦況を左右する要素です。

仮にフルコンできる時間が、60c、40c、20c、10cだったとして、

60cにフルコンを狙う場合、刀や兜の戦器を使うにはリスクを伴います。落城できなかった場合には、無条件に腹を見せるヨークシャー・テリアのようにあらゆる防衛手段を捨てている状態です。しかし、再起のような戦器を選んでフルコンをするのはあまりにネガティブで、それはもう落城を狙っているとは言えないでしょう。それはそれで4割取って、あとはだらだら守るという形になりますが、以降の

20cでぶつけていれば、残りのカウンターがほとんど存在しないのですから、再起を持たずにフルコンするのに最適と言えます。

また、

40cであったらカウンターのカウンターの時間が存在せず、

10cであったら時間が足りずに城が割り切れないかもしれません。

これは攻めの話のように思えますが、十分にカウントを残した状態での攻めをして守るか、ギリギリまで守ってから攻めるかという話で、どちらの戦い方かによってより良い守り方が存在し、目的も異なるということです。

3.守城の方法

本章では守城の手段を確認していきます。

以下で紹介するのは「テクニック」の話ではなく、また「城際」に限った話でもありません。加えて用語は適当です。

また以下では蒼を自軍、緋を敵軍としています。

①遠隔で始まる守城

上図の程普と胡傷の位置ですが、相手の進軍を考えれば程普の位置の方がより長く、長ければ多く相手にダメージを与えられます。比較すると胡傷の方はやや消極的です。

これの何が守城の手法なのかというと、相手が進軍してくるときに程普の位置に置くためにはこちらの攻めのターンが終わり、守り始める時に程普の兵力が十分な状態で維持されていなければいけないということです。

上記を考えた場合、自分のデッキが城ダメージを少なく抑えたいのであれば遠距離兵種の武将は常に兵力を減らさない工夫が必要です。(=つまり攻城させるのは得策でありません)

上記は鉄砲についても大よそ同じですが、鉄砲は移動、射撃、後退をスムーズに行えるためやや移動性に優れ、継続的なダメージ寄与で劣ります。

②横弓

横弓は接触せずに攻城ゲージを減らすことで、相手の攻城を防ぐ代表的な守城の方法です。

横弓は操作性にも優れ、単純に弓自体を意識から外してもそこそこの期待値の守城を行ってくれます。

改めて考えた場合には以下の意識が必要です。

・目的が攻城ゲージを減らすことであれば、減らすゲージは武力やコストに依存しないため弓のコストは低くて良い。

・武力が一定以上で乱戦で倒されないのであれば、あえて横弓させずローテーションに加えて良い。

・自身のデッキの枚数が少ない場合は、横弓に期待し過ぎると不要な攻城を貰うことがある。

③弾き出し

浅差しは攻城のテクニックとして有名ですが、防衛のカウンター手段として浅差しの武将は剣豪でノックバックさせることで攻城ゲージをリセットすることがあります。

剣豪を出来る限り城内に向かって移動させ、しっかり攻城ゾーンから弾き出すようにアクションをするのが肝要です。

また、この対策として相手が深く攻城位置を変更しに来るだけでもこちらとしては移動した分と帰城させづらくなる分のアドバンテージが産まれます。

④ズラし出城

剣豪・鉄砲の部隊は直接敵の攻城部隊に上げずに、少しだけずらしてアクションをしてから乱戦するのが理想的です。

その際ゲージが殆ど溜まってしまっている場合は攻城が成立してしまうため、城への攻城開始直後であることや、守城ローテーションの中で前のローテーション武将が城に入り切る前に行うことが寛容です。

また槍兵はアクションを行っても即時に得をしませんが、騎馬の牽制や若干槍撃を出して突撃オーラを消すなど、可能であれば細かい範囲ですがより良い守城が行えます。

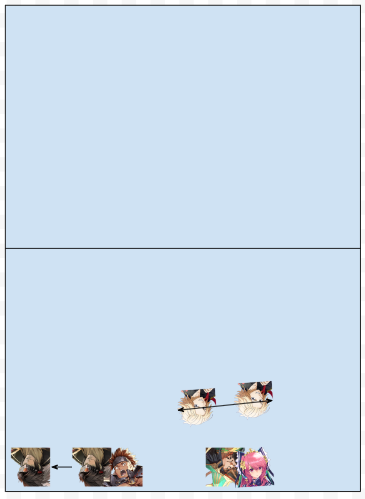

⑤薄当て

先に挙げた通りですが、攻城が成立しそうなタイミングでズラして出してしまうと余分な攻城を受けます。前章での城ダメージを重視せず、部隊の方が大事なデッキであればズラしを優先するのが良いと思いますが、そうでない場合でもローテーションは原則として敵部隊の中心に出城させず浅く乱戦するように出すことが理想です。

右の毛利元就と乱戦している小喬を、武将の中心に出してしまう場合、マイキーから無条件で2回の突撃を受けてしまいます。一方で図のように出した場合、一瞬だけ乱戦を外して槍を騎馬に向けるのであったり、右下に向けて帰城することで帰城の可能性を上げることができます。これは槍兵だけでなく剣豪・鉄砲部隊であれば、少し乱戦を抜けてアクションして再乱戦して…と繰り返すことを容易にさせます。

一方で左の吉備津彦は毛利元就によって速度を上げられている場合が想定できます。その場合は接触が浅すぎるとスライドして移動するのに追い付けず、攻城される可能性は考慮に入れておくべきです。

⑥煙スライド

出城の位置は、武将を城内から外に配置して約2c後にいる位置に出城されます。

騎馬が牽制している時にそのまま正直に煙を出すと、その位置に向かって騎馬隊が突撃してくることは想像に難くありません。

図ではやや極端ですが、毛利元就の左から出すか、右から出すか、相手には分からない状態にしておくことで不要なダメージを受けるのを減らすことが可能で、また相手にとって予期しない迎撃が発生することもあります。

20240620追記

⑦倒す順番に時と場合があるケース

直感的に考えれば強い武将は強い武将に当てたり、弱い武将は弱い武将同士で当てたりしたいように思えますが、十分にローテーションが回る場合には当てる順番を逆にした方が良い場合があるようです。

例ではハオに王騎を当てても倒すのに乱戦では5~7cほどかかるのが想像でき、また号令をぶつけあったなら王騎が撤退しないためにローテーションを回さなくてはいけないかもしれません。そうすると更にハオを倒せる時間は伸びてしまいます。

つまり圧倒的に勝てる計略(例としてER沖田総司などの超絶剣豪)があるならばその限りではありませんが、恐らく既にハオは攻めのターン中最後に撤退するであろうということが確定しており、ローテーションが回るのであれば低コストが高コストを抑えていて高コストが低コストを速やかに倒せている方が理想的であるということです。

これは弓部隊の掩護や城塞流派2などが条件になる場合も多く、適切な戦力評価が出来ているかは総合力が求められます。

おわりに

守城についての話というのは非常に重要である一方で、何となく話し辛いなという印象がありました。

以前それについてチーム内やチャンネル登録者と会話したことがあったのですが、そもそも守るべき対象やタイミングはデッキによって異なる、ので画一的に話は出来ないというのが結論だったように思います。

そのため今回はまず、それについて書いたうえで方法をまとめました。

これはこの限りではなく溜めていくタイプの知見になりますので、今後思い付いたことがあればこちらに追記するなどしていきたいと思います。

自分が行っている配信の中で、初心者の方から守城についての話が出ました。

大戦シリーズはゲーム性の根本が類似しているものの、ある意味でそのせいかナンバリングが変わった際に知見が引き継がれず、体系的にまとまった資料が存在しないという悩みを持たれていました。

恐らく本内容についても優れた資料があったのであろうと思いますが、個人サイトやWikiであったり、企業サイトであったり、今となってはシリーズが違うものとなってしまっていて、見付けるのは困難です。

そのため不肖ながら、簡単にですがまとめさせていただきたいと思います。

『守城の術!御覧にいれます!』(アイキャッチ)

1.守城について

守城は英傑大戦において最も重要な要素の一つです。

勝利するには相手から城ダメージを奪う事が重要ですが、多くの場合に攻城のテクニックというのはライン上げや分散のさせ方などの話であって、それは白兵の延長線上にあり「攻城という行為自体」はテクニックを捨ててプレイヤーを無防備にしてしまいます。

一方で守城は相手が出してくる難問に答えを出す行動です。なぁなぁで守ってしまうとゲーム自体が終わってしまいます。

またこの「ゲームが終わってしまう」というのには「落城して戦闘自体が終了してしまう」の他に「事実上、お互いに等しい腕(またはより上位)である場合にもう取り返せない差がある」事を表しています。

例として以下のような二つのデッキがあります。

少し前に流行ったデッキに似た形ですが、前者と後者では使う守城のテクニック・質・量は全く異なります。

上の孫策伯符・池田せんワラは、典型的なワラであり、落城勝利が締める割合は非常に低い事が予想できます。

一方で土方歳三+北条氏綱の計略コンボを有する下のデッキは勝利の内でもそこそこの比率で落城勝利や、大幅に城ダメージを奪って勝利となることがあるでしょう。

つまり前者は自身で城ダメージを奪える比率が少なく、それよりも低いダメージで抑えるデッキであり、後者はある程度城ダメージを受けた場合でも計略コンボを駆使して逆転が狙えるデッキであるということです。

前者の場合、守っている最中に15コストの呂蒙子明が撤退してもそこまでのダメージではありませんが、35コスト槍の本多忠勝の攻城が入ってしまったのなら守城は失敗したように思えるでしょう。

後者は逆で、本多忠勝の攻城が2回入ったとしても(軽度に失敗ではあるもの)、士気を存分な状態でカウンター出来るのであれば致命的な損失ではありません。一方でカウンターのタイミングで平岩親吉が撤退していたのなら、そのターン攻城に向かうことは出来ないかもしれません。

つまりはデッキによって目的とする防衛対象は変わるということです。(舞踊系のデッキなら城より柵、柵より舞武将かもしれませんね)

それは英傑大戦におけるリソースである

・城ゲージ

・部隊

・流派

・士気

・戦器

・ゲーム時間

・琥軍ゲージ

・柵

・舞

等々様々です。

守城というとローテのテクニックなどに目を奪われがちですが、本章と次章ではまず前提の確認をしていきます。

2.守城の目的

本章では守城の目的を策定していきます。

ですが…英傑大戦は、無限のデッキバリエーションを持つゲームです。

ここでは筆者の考えた代表的な例を出しておくだけに留めます。

・シンプルな号令

五色の采配を核としたシンプルな号令デッキです。

このデッキではバランスよくかなりの状況に対応できる一方で、五色の采配の修正値はゲーム上極端に高いという訳ではなく、受け手側にある程度の備えがあれば落城することは少ないでしょう。部隊の撃破を狙うよりは、攻城と守城に優れた典型的な号令デッキである本デッキの守るべき対象は

城ゲージ・部隊>戦器>士気

のようになりそうです。それは士気を出し渋って城を6割取られても、それを奪い返す手段はこのデッキにそこまで多くはないためです。

・シンプルなワラ

前章でも出た孫策伯符・池田せんを筆頭にするワラデッキです。

この例では計略のほとんどを戦闘に寄せており、それも大きな武力ではなく付与された特殊な効果で戦います。

孫策伯符は流派兵種を選択することでワラの中では比較的大きな城ダメージを狙うことが出来ますが、やはりワラと城塞流派の相性も捨てきれず、多くの試合では城を割って勝つというより守って勝つ方向で試合が進むことが想像できます。

本デッキの守るべき対象は

城ゲージ>戦器>士気>部隊

のようになりそうです。

・コンボデッキ

これはコンボデッキではないのではないかと思いますが、広義の例として扱います。

薄桜鬼土方歳三は単体で使用しても武力+4とそこまで大きい修正値でなく、過去では薄桜鬼藤堂平助や関平等と共に使われた経緯があるためです。

本例では土方歳三でラインを上げて、北条氏綱で一気に武力を上げるという立ち回りを想定します。

その場合にこのデッキでは土方歳三で純粋に守るだけというのは、どうせ守城が終わる頃には効果が切れていて士気7で+4に使うのは勿体ない気がしますし、北条氏綱は守りで使える計略ではありません。そうなると根井を使って士気を安く抑えつつ、城ダメージを受けてカウンターする立ち回りが大きな部分を占めそうです。

そのような立ち回りで本デッキの守るべき対象は

部隊>士気>城ゲージ

のようになるでしょうか。

そしてこのタイプのデッキではやや特殊なリソースである「時間」を用いることがあります。

落城を狙うデッキタイプの場合に「時間」は、戦況を左右する要素です。

仮にフルコンできる時間が、60c、40c、20c、10cだったとして、

60cにフルコンを狙う場合、刀や兜の戦器を使うにはリスクを伴います。落城できなかった場合には、無条件に腹を見せるヨークシャー・テリアのようにあらゆる防衛手段を捨てている状態です。しかし、再起のような戦器を選んでフルコンをするのはあまりにネガティブで、それはもう落城を狙っているとは言えないでしょう。それはそれで4割取って、あとはだらだら守るという形になりますが、以降の

20cでぶつけていれば、残りのカウンターがほとんど存在しないのですから、再起を持たずにフルコンするのに最適と言えます。

また、

40cであったらカウンターのカウンターの時間が存在せず、

10cであったら時間が足りずに城が割り切れないかもしれません。

これは攻めの話のように思えますが、十分にカウントを残した状態での攻めをして守るか、ギリギリまで守ってから攻めるかという話で、どちらの戦い方かによってより良い守り方が存在し、目的も異なるということです。

3.守城の方法

本章では守城の手段を確認していきます。

以下で紹介するのは「テクニック」の話ではなく、また「城際」に限った話でもありません。加えて用語は適当です。

また以下では蒼を自軍、緋を敵軍としています。

①遠隔で始まる守城

上図の程普と胡傷の位置ですが、相手の進軍を考えれば程普の位置の方がより長く、長ければ多く相手にダメージを与えられます。比較すると胡傷の方はやや消極的です。

これの何が守城の手法なのかというと、相手が進軍してくるときに程普の位置に置くためにはこちらの攻めのターンが終わり、守り始める時に程普の兵力が十分な状態で維持されていなければいけないということです。

上記を考えた場合、自分のデッキが城ダメージを少なく抑えたいのであれば遠距離兵種の武将は常に兵力を減らさない工夫が必要です。(=つまり攻城させるのは得策でありません)

上記は鉄砲についても大よそ同じですが、鉄砲は移動、射撃、後退をスムーズに行えるためやや移動性に優れ、継続的なダメージ寄与で劣ります。

②横弓

横弓は接触せずに攻城ゲージを減らすことで、相手の攻城を防ぐ代表的な守城の方法です。

横弓は操作性にも優れ、単純に弓自体を意識から外してもそこそこの期待値の守城を行ってくれます。

改めて考えた場合には以下の意識が必要です。

・目的が攻城ゲージを減らすことであれば、減らすゲージは武力やコストに依存しないため弓のコストは低くて良い。

・武力が一定以上で乱戦で倒されないのであれば、あえて横弓させずローテーションに加えて良い。

・自身のデッキの枚数が少ない場合は、横弓に期待し過ぎると不要な攻城を貰うことがある。

③弾き出し

浅差しは攻城のテクニックとして有名ですが、防衛のカウンター手段として浅差しの武将は剣豪でノックバックさせることで攻城ゲージをリセットすることがあります。

剣豪を出来る限り城内に向かって移動させ、しっかり攻城ゾーンから弾き出すようにアクションをするのが肝要です。

また、この対策として相手が深く攻城位置を変更しに来るだけでもこちらとしては移動した分と帰城させづらくなる分のアドバンテージが産まれます。

④ズラし出城

剣豪・鉄砲の部隊は直接敵の攻城部隊に上げずに、少しだけずらしてアクションをしてから乱戦するのが理想的です。

その際ゲージが殆ど溜まってしまっている場合は攻城が成立してしまうため、城への攻城開始直後であることや、守城ローテーションの中で前のローテーション武将が城に入り切る前に行うことが寛容です。

また槍兵はアクションを行っても即時に得をしませんが、騎馬の牽制や若干槍撃を出して突撃オーラを消すなど、可能であれば細かい範囲ですがより良い守城が行えます。

⑤薄当て

先に挙げた通りですが、攻城が成立しそうなタイミングでズラして出してしまうと余分な攻城を受けます。前章での城ダメージを重視せず、部隊の方が大事なデッキであればズラしを優先するのが良いと思いますが、そうでない場合でもローテーションは原則として敵部隊の中心に出城させず浅く乱戦するように出すことが理想です。

右の毛利元就と乱戦している小喬を、武将の中心に出してしまう場合、マイキーから無条件で2回の突撃を受けてしまいます。一方で図のように出した場合、一瞬だけ乱戦を外して槍を騎馬に向けるのであったり、右下に向けて帰城することで帰城の可能性を上げることができます。これは槍兵だけでなく剣豪・鉄砲部隊であれば、少し乱戦を抜けてアクションして再乱戦して…と繰り返すことを容易にさせます。

一方で左の吉備津彦は毛利元就によって速度を上げられている場合が想定できます。その場合は接触が浅すぎるとスライドして移動するのに追い付けず、攻城される可能性は考慮に入れておくべきです。

⑥煙スライド

出城の位置は、武将を城内から外に配置して約2c後にいる位置に出城されます。

騎馬が牽制している時にそのまま正直に煙を出すと、その位置に向かって騎馬隊が突撃してくることは想像に難くありません。

図ではやや極端ですが、毛利元就の左から出すか、右から出すか、相手には分からない状態にしておくことで不要なダメージを受けるのを減らすことが可能で、また相手にとって予期しない迎撃が発生することもあります。

20240620追記

⑦倒す順番に時と場合があるケース

直感的に考えれば強い武将は強い武将に当てたり、弱い武将は弱い武将同士で当てたりしたいように思えますが、十分にローテーションが回る場合には当てる順番を逆にした方が良い場合があるようです。

例ではハオに王騎を当てても倒すのに乱戦では5~7cほどかかるのが想像でき、また号令をぶつけあったなら王騎が撤退しないためにローテーションを回さなくてはいけないかもしれません。そうすると更にハオを倒せる時間は伸びてしまいます。

つまり圧倒的に勝てる計略(例としてER沖田総司などの超絶剣豪)があるならばその限りではありませんが、恐らく既にハオは攻めのターン中最後に撤退するであろうということが確定しており、ローテーションが回るのであれば低コストが高コストを抑えていて高コストが低コストを速やかに倒せている方が理想的であるということです。

これは弓部隊の掩護や城塞流派2などが条件になる場合も多く、適切な戦力評価が出来ているかは総合力が求められます。

おわりに

守城についての話というのは非常に重要である一方で、何となく話し辛いなという印象がありました。

以前それについてチーム内やチャンネル登録者と会話したことがあったのですが、そもそも守るべき対象やタイミングはデッキによって異なる、ので画一的に話は出来ないというのが結論だったように思います。

そのため今回はまず、それについて書いたうえで方法をまとめました。

これはこの限りではなく溜めていくタイプの知見になりますので、今後思い付いたことがあればこちらに追記するなどしていきたいと思います。

更新日時:2024/06/20 14:32

(作成日時:2024/05/29 11:17)

(作成日時:2024/05/29 11:17)

コメント( 1 )

コメントするにはログインが必要です

自分も守城がまだまだなので、この投稿は本当に助かります(⌒∇⌒)